Briefe, Bilder, Bücher – zu Besuch beim alten Gleim 08.03.2016

Halberstadt,

das

Tor

zum

Harz:

Ein

beeindruckender

Dom

mit

zwei

wuchtigen

Türmen,

die

schon

aus

weiter

Ferne

zu

sehen

sind.

Der

Platz

vor

dem

Gotteshaus,

größer

als

ein

Fußballfeld

und

gegenüber

die

Liebfrauenkirche

mit

vier

weiteren

Türmen.

Auf

diesem

Platz

ein

Mal

im

Jahr

„Ton

am

Dom“

und

hinter

diesem

beeindruckenden

Ensemble,

die

historische

Altstadt

mit

ihren

vielen

Fachwerkhäusern.

Nicht

zu

vergessen,

die

Stadtkirche

St.

Martini,

inklusive

zwei

weiterer

Türme,

dazu

der

Fisch-

und

der

Holzmarkt.

In

der

Altstadt,

auf

einem

Hinterhof,

das

Schraube-Museum,

das

mit

Schrauben

nichts

zu

tun

hat,

um

die

Ecke

das

Papermoon

und

in

der

Nähe

das

einmalige

Cage-Projekt,

dessen

Klang

uns

alle

Jahrhunderte

überdauern

wird.

Es

gibt

ein

Theater,

es

gibt

Kino,

Schwimmhalle

und

Schienen

für

die

Straßenbahn,

die

an

weiteren

alten

Kirchen

der

Stadt

vorüber

fährt.

Wie

viele

Kirchtürme

ragen

in

Halberstadt

eigentlich

gen

Himmel?

Neben

dem

Dom

behütet

das

Gleimhaus

die

Sammlung

vom

alten

Gleim

und

auf

der

Höhe

von

Spiegelsberge

hat

jemand

ein

Riesenweinfass

ohne

Wein

versteckt.

Dort

steht

auch

der

Bismarckturm

und

ihm

zu

Füßen

ein

kleiner

feiner

Tierpark.

Das

alles

plus

vieler

grüner

Flecken

und

noch

einiges

mehr

ist

Halberstadt

aus

der

noch

engen

Sicht

eines

Neulings.

So

viel,

wie

ich

aufgezählt

habe,

so

viel habe ich sicher auch vergessen, zu nennen.

Kaum

zu

glauben,

aber

von

all

dem

wusste

ich

bis

vor

zwei

Jahren

nichts,

gar

nichts.

Für

mich

war

die

Stadt

identisch

mit

Würstchen.

Nicht

einmal

die

Nähe

zum

Harz

war

mir

wirklich

bewusst

und

dass

auf

halber

Strecke

zwischen

beiden

die

alte

Burg

Regenstein

aus

der

Landschaft

ragt,

auch

nicht

wirklich,

obwohl

ich

dort

oben

schon

einmal

als

Kind

mit

meinen

Eltern

stand.

Halberstadt

ist

von

Elsterwerda,

von

wo

ich

herkam,

weit

entfernt

und,

im

Vergleich

zu

Goslar,

in

meinem

Bewusstsein auch nie ein mögliches Reiseziel gewesen.

Inzwischen

bin

ich,

seit

dem

1.

September

2014,

ein

Neu-Halberstädter

und

glücklich,

hier

gestrandet

zu

sein.

Weil

ich

so

wenig

von

diesem

Flecken

wusste,

gibt

es

für

mich

hier

auch

so

viel

zu

entdecken.

Oder

hätten

Sie,

der

zufällige

Leser,

ad

hoc

gewusst,

wer

Johann

Wilhelm

Ludwig

Gleim

war

und

was

ihn

für

die

deutsche

Literaturforschung

so

interessant

macht?

Ich jedenfalls nicht, aber genau aus diesem Grund habe ich heute eine Verabredung im alten Gleimhaus.

Ich

bin

Kind

eines

Staates,

den

es

nicht

mehr

gibt.

Meine

Eltern

lebten

mir

Achtung,

Offenheit

und

die

Neugier

auf

andere

Menschen

und

deren

Kultur

vor.

Die

umfangreiche

Korrespondenz

meines

Vaters

wies

mir

gedankliche

Wege

über

Grenzen

in

die

weite

Welt.

Er

war

es,

der

seinem

Sohn

ermöglichte,

in

diesem

Umfeld

seit

1971

eine

intensive

Brieffreundschaft

nach

Schottland

zu

pflegen

und

die

Liebe

zur

Rockmusik

auszuleben,

die

über

alle

Grenzen

hinweg

die

Herzen

einer

damals

jungen

Generation

im

Sturm

eroberte

und

ihr

Denken

revolutionierte.

Insgesamt

zehn

dicke

Ordner

Briefverkehr

und

eine

beachtliche

Sammlung

Vinyl

kamen

so

zusammen.

Ich

lernte

Judy

aus

Tasmanien,

Susanne

aus

dem

Schwäbischen

und

mit

ihnen

die

Einsicht

kennen,

dass

Freundschaft,

neben

dem

eigenen

Leben

und

der

Liebe,

das

höchste

Gut

ist,

das

man

geschenkt

bekommen

kann.

Was

nützen

digitale

Häkchen,

ein

„gefällt

mir“

und

die

Ansammlung

von

zweihundert

„Freunden“,

wenn

ich

in

der

Euphorie

der

Freude

oder

im

Schmerz

niemanden

habe,

der

bereit

ist,

das

Gefühl

mit

mir

auszuleben

und

den

Moment

zu

teilen,

der

an

meine

Tür

klopft

und

einfach

da

ist.

Ich

bin

einer,

der,

bei

all

den

Vorteilen

der

digitalen

Vernetzung,

noch

immer

analog

und

warm

denkt,

um

im

Kontext

der

Musik

zu

bleiben.

Die

Aussicht,

auf

jemanden

mit

ähnlichen

Intentionen,

wenn

auch

aus

einer

früheren

Zeit

kommend,

zu

treffen,

hat

die

Neugier

in

mir

geweckt.

Hinter

dem

gotischen

Dom

führt

eine

alte

holprige

Pflastersteinstraße

herum,

an

einem

Fachwerkhaus

vorüber.

Hier

lebte

bis

1803

der

Dichter,

Jurist

und

Literaturliebhaber,

der

Meister

im

Briefeschreiben

und

im

Netzwerke

verknüpfen

-

Johann

Wilhelm

Ludwig

Gleim.

Hier

befinden

sich

seine

umfangreiche

Sammlung

von

Büchern

und

die

Porträts

von

Zeitgenossen,

mit

denen

er

regelmäßig

Kontakte

pflegte

und

Gedanken

tauschte.

Für

die

Nachwelt

zum

Bestaunen,

für

die

Wissenschaft

ein

Forschungsobjekt.

Geht

man

auf

den

Pflastersteinen

um

den

Dom

herum,

meint

man,

Geschichte

und

ihre

Geschichten

förmlich

fühlen

zu

können.

Die

Schritte

werden

kleiner

und

dann

stehe

ich

vor

dem

Gleimhaus,

hinter

dessen

schlichtem

Fachwerk

sich

ein

Fundus

verbirgt,

den

man

dem

Häuschen

und

der

Stadt,

wo

es

steht,

eigentlich

nicht

zutraut.

Doch

was

macht

den

alten

Herrn

Gleim,

von

dem

ich

bisher

nie

etwas

gehört

hatte,

so

interessant

und

so

faszinierend

für

Menschen

unserer Tage?

Dem

historischen

Gleimhaus

ist

ein

modernes

Museumsgebäude

hinzugefügt.

Der

erste

Neubau

seiner

Art

und

in

Deutschland

nach

der

politischen

Wende.

Viel

Glas,

viel

Licht

und

viel

Offenheit.

Ein

Symbol

oder

Zufall?

Ich

entscheide

mich

für

das

Symbolhafte,

für

ein

Gefühl,

das

ich

hier

bei

Konzerten

schon

mehrmals

genießen

durfte.

Diese

Durchsichtigkeit verschließt nicht, sie öffnet das Innere und lockt die Blicke, denen der neugierige Besucher folgen kann.

Hier

im

Foyer

empfängt

mich

eine

dezent

schlicht

gekleidete

Dame:

Anna

Louisa

Karsch.

Nicht

aus

der

Mitte

des

Raumes,

sondern

behutsam

von

der

Seite

her

leitet

sie

mich

hinein

in

eine

Zeit,

die

auch

die

ihre

war,

denn

sie

ist

eine

aus

dem

Freundeskreis von Johann Wilhelm Ludwig Gleim.

Und

dann

sitze

ich,

inmitten

der

schöpferischen

Unruhe

eines

modernen

Arbeitszimmers,

lausche

den

Worten

und

staune,

wir

nah

mir

die

Botschaften

und

wie

eng

die

Parallelen

eigentlich

sind.

Das

hatte

ich

nicht

erwartet.

Beinahe

jedem

Wort

und

jedem

neuen

Detail

folgt

die

Erkenntnis,

dass

ich

diesem

Gleim

schon

viel

früher

hätte

begegnen

sollen

oder

gar

etwas

von

ihm

auch

in

mir

verborgen

ist.

Für

Momente

ist

mir,

als

säße

dieser

Typ

spitzbübisch

grinsend

neben

mir

am

Tisch,

als

wollte er sagen: „Siehst’e, wusste ich’s doch!“.

Im

November

1747

verschlägt

es

den

jungen

Gleim,

der

in

Halle

studiert

und

danach

in

Potsdam

und

Berlin

gelebt

hatte,

von

da

zurück

nach

Halberstadt.

Knapp

dreißig

Jahre

alt,

lässt

er

Freunde

und

eine

bis

dahin

gewohnte

Umgebung

zurück,

um

in

Halberstadt

fortan

als

Domsekretär

zu

wirken

und

sein

Leben

zu

gestalten.

Ich

stelle

mir

mit

heutiger

Sichtweise

vor,

wie

frustrierend

es

gewesen

sein

muss,

zwischen

sich

und

Freunden

beschwerliche

Tagesreisen

zu

wissen,

keine

Möglichkeiten

für

die

bisher

bewährten

Geselligkeiten

zu

haben.

Obwohl

im

Harz

geboren,

muss

die

Rückkehr

hierher

dennoch ein gewaltiger Einschnitt gewesen sein.

Doch

ein

überdurchschnittliches

Einkommen

verhilft

ihm,

eine

Idee

zu

verwirklichen.

Der

junge

Gleim

richtet

sich

ein

„Zimmer

der

Freundschaft“,

seinen

kleinen

privaten

„Tempel

der

Verdienstvollen“,

ein.

Er

lässt

von

bedeutenden

Malern

seiner

Zeit

Porträts

von

Freunden

malen

und

alle

in

gleicher

Größe,

denn,

ganz

im

Sinne

der

Aufklärung,

sind

alle

gleich,

unabhängig

vom

ihrem

Stand

und

der

Herkunft.

Na

und,

könnte

jetzt

jemand

vorschnell

sagen,

aber

in

jenen

Tagen

ist

dieser

Gedanke

eine

kleine

Revolution,

über

deren

Wirken

wir

in

der

Schule

ganze

Aufsätze

schrieben.

Während

ich

neugierig

zuhöre,

ich

mir

vorstelle,

wie

ein

Porträt

nach

dem

anderen

entstand,

versucht

mein

zweites

Ich

sein

Wissen

über

die

Aufklärung

zu

reaktivieren.

Könnte

es

sein,

dass

unsere

Gesellschaft,

so

aufgeklärt,

wie

sie

sich

nach

außen

gerade

gibt,

dringend

so

etwas

wie

Aufklärung,

eine

neue

Bewegung

„alle

sind

wir

gleich“,

gebrauchen

könnte?

Völlig

unabhängig

von

unserer

Herkunft

und

unserer

Position

in

der

Gesellschaft,

unabhängig

davon,

welchem

Gott

wir

huldigen

und

welche

Hautfarbe die Natur uns gab?

Das

Haus

hat

einen

kleinen

engen

Innenhof.

Hier

ist

es

hell

und,

der

Jahres-

und

Tageszeit

gemäß,

ziemlich

frisch.

Der

Zwischenstopp

tut

gut,

schafft

Freiheit

im

Kopf

und

kühlt

die

Gedankenhatz

darin

ein

wenig

auf

Normaltemperatur

herunter.

Einige

merkwürdige

Gefäße,

unter

Hockern

stehend,

ziehen

die

Aufmerksamt

auf

sich

und

schnell

erkennt

der

Betrachter,

dass

dies

wohl

steinerne

Urnen

sind.

Da

drängt

sich

die

Frage

nach

dem

Warum

auf.

Ich

erfahre

vom

„Poetengang“

in

Halberstadt

und

was

es

damit

auf

sich

hat.

Der

Neu-Halberstädter

in

mir

hat

ein

neues

Ziel,

ein

weiteres

Objekt

der

Begierde, entdeckt.

Johann

Wilhelm

Ludwig

Gleim,

so

erfahre

ich,

suchte

und

fand

im

Laufe

seines

Lebens

brieflichen

und

direkten

Kontakt

zu

mehr

als

400

Freunden:

Literaten,

Dichter,

Politiker

und

andere

Zeitgenossen.

Von

so

einem

Freundes-

und

Bekanntenkreis

träumt

heutzutage

manch

Facebook-Jünger.

Und

doch

gelang

es

Gleim,

dieses

Netzwerk

der

Freundschaft,

brieflich

und

alles

per

Hand

geschrieben,

aufzubauen

und

mit

Leben

zu

erfüllen.

Nicht

vom

Smartphon

mal

schnell

eine

Kurznachricht

versendet,

sondern

jeden

Brief,

Wort

für

Wort,

einschließlich

Groß-

und

Kleinschreibung,

mit

Federkiel

von

Hand

geschrieben.

Man

stelle

sich

die

Zeit

und

die

Mühe

vor,

die

es

braucht,

nur

ein

einziges

Blatt

Papier

mit

der

eigenen

Handschrift

zu

beschreiben!

Bei

mir

im

Regal

stehen

insgesamt

zehn

Ordner,

in

denen

meine

gesamte

Korrespondenz,

mit

Schreibmaschine

geschrieben,

aus

nur

drei

Jahrzehnten

mit

meinem

schottischen

Freund

gebündelt

ist.

Dieser

Gleim

muss

wahrlich

ein

vom

Schreiben

Besessener

gewesen

sein.

Etwa

10.000

seiner

Briefe

sind

uns

erhalten

geblieben,

die

alle

im

Gleimhaus

aufbewahrt

sind.

Was

heute

über

die

drei

großen

B’s

–

Briefe,

Bilder,

Bücher

–

hinaus

wirkt,

ist

sein

Bemühen,

sein

geschaffenes

Netzwerk

zu

nutzen,

um

Schwächeren

zu

helfen

oder

Begabte

zu

fördern.

Die

Dame

im

Foyer,

Anna

Louisa

Karsch,

ist

dafür

ein

Beispiel

von

vielen.

Doch

das

ist

schon

wieder

ein

anderer

interessanter

Stoff

für

ein

neues

Thema

Seit

meiner

Jugend

bin

ich

leidenschaftlicher

Schallplattensammler.

Hinter

so

manch

schwarzem

Vinyl

verbirgt

sich

bei

mir

eine

sehr

persönliche

und

manchmal

auch

skurrile

Geschichte.

Wenn

jede

meiner

weit

über

tausend

Platten

erzählen

könnte!

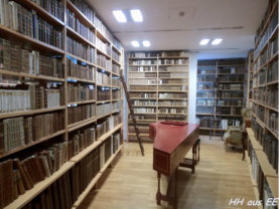

Da

stehe

ich

nun

zwischen

den

hoch

aufragenden

Regalen

im

Hause

von

Gleim

und

die

sind

bis

unter

die

Decke

voll

mit

Büchern.

Es

müssen

zehntausende

sein,

die

mich

in

diesem

Moment

zu

Staunen

bringen.

Für

einen

winzigen

Moment

stelle

ich

mir

vor,

dies

wären

alles

Schallplatten!

Nein,

ich

bin

nicht

neidisch,

nur

ein

moderner

Jäger

und

Sammler,

einer

der

noch

viele

Wünsche

offen

hat

und

plötzlich

vor

einer

Sammlung

steht,

die

vollkommen

und

komplett

scheint.

Für

den

Augenblick

werden

mir

die

Knie

weich

und

dann

realisiere

ich,

dass

in

diesen

Regalen

das

niedergeschriebene

Archiv

einer

ganzen

Epoche

vereint

ist

und

in

meinem

Kopfkino

sehe

ich

eine

Bibliothek

wie

die

aus

„Der

Name

der

Rose“

und

dann,

wie

eine

vom

Glaube

blinde

Horte,

die

Tempel,

Statuen

und

Schriften

einer

Jahrtausende

alten

Kultur

in

die

Luft

jagt.

Einfach

nur

so.

Wozu

Menschen

doch

fähig

sind,

im

Großartigen,

wie

im

Abscheulichen.

Wir

müssen

noch

viel

lernen,

wenn

wir leben wollen!

Bei

dieser

Kommunikationsfreude

blieb

es

nicht

aus,

dass

so

mancher

Zeitgenosse

sich

selbst

gern

in

der

Porträtsammlung

von

Gleim,

neben

Herder,

Lessing,

Klopstock,

Jean

Paul

oder

gar

Friedrich

II.

von

Preußen

an

der

Wand

sehen

wollte.

Man

wollte

dazu

gehören,

Teil

des

Freundeskreises

und

damit

ein

Teil

der

geistigen

Elite

sein.

Man

fühlte

sich

geschmeichelt,

obwohl

die

Vorgabe,

beim

Malen

den

Stand

außen

vor

zu

lassen

und

alle

gleich

darzustellen,

durchaus

nicht

der

Zeit

gemäß

schien,

sondern

ihr

voraus

war.

Solche

Gedanken

drängen

sich

mir

auf,

während

ich

über

die

schrägen

Fußböden

jene

Zimmer

durchschreite,

in

denen

heutzutage

rund

140

Porträts

zu

bestaunen

sind.

Was

man

hier

sehen

kann,

ist

nichts

weniger

als

der

umfangreichste

zusammenhängende

und

bestens

erhaltene

Nachlass

eines

deutschen

Dichters

des

18.

Jahrhunderts,

am

seinem

ursprünglichen

Sammelort

aufbewahrt

und

den

persönlichen

Intentionen

desjenigen

folgend.

Beim

Nachfragen

erfahre

ich,

dass

einige

der

Stücke

in

den

Wirren

der

letzten

Kriegstage

in

Richtung

Osten

abtransportiert

und

in

Zeiten

der

Perestroika

wieder

zurück

gebracht

wurden.

Viele

andere

werden

dort

noch

vermutet.

Doch

in

heutigen

Tagen,

fünfundzwanzig

Jahre

nach

dem

Fall

der

Mauer

und

dem

Zerfall

der

Sowjetunion,

scheint

eine

solche

neue

Geste

weiter entfernt, denn je. Wir müssen noch sehr viel lernen!

Das

Gleimhaus

in

Halberstadt

ist

ein

Museum.

Man

kann

hinein

und

durch

die

Räume

gehen,

so

wie

in

jedem

anderen

Museum

auch.

Es

gibt

viel

zu

sehen,

manch

interessantes

Detail

zu

entdecken

und,

wer

ein

Auge

dafür

hat,

kann

auch

einen

Blick

in

die

Zeit

riskieren.

Dennoch,

so

mein

Eindruck,

ist

hier

einiges

anders,

denn

im

Haus

Gleim

läuft

man

Gefahr,

sich

selbst

neu

zu

entdecken.

Mal

ganz

ehrlich,

wann

haben

Sie

sich

zum

letzten

Mal

Zeit

genommen,

einen

Brief

von

Hand

zu

schreiben?

Haben

Sie

Briefe

Ihrer

Eltern,

Geschwister,

Kinder

oder

von

Freunden

aufgehoben?

Beim

Bestaunen

der

Bücher

wurde

ich

auf

mehrere

dicke

Wälzer

hingewiesen,

die

sich

als

Herbarien

entpuppten

und

mir

fiel

ein,

dass

so

ein

Hefter

aus

meiner

Penne-Zeit

auch

noch

bei

mir

zu

finden

ist.

Die

Beschriftung

darin,

man

höre

und

staune,

erfolgte

noch

mit

einem

Füllfederhalter

und

meine

Schrift

hatte

damals

schon

richtig

Charakter.

Heute

schreibe

ich,

falls

es

einmal

notwenig ist, mit Kugelschreiber und einer Handschrift, die ein wenig aus der Übung gekommen scheint. Leider!

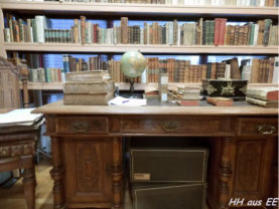

Mich

fasziniert

dieses

Schreibpult

von

Gleim.

Ein

Möbelstück,

Kombination

zwischen

Schulbank

und

Sessel,

das

geradezu

zum

Schreiben

lockt

und

verleitet.

Ich

hätte

nicht

schlecht

Lust,

mir

ebenfalls

so

ein

Möbelstück

hinzustellen,

wären

da

nicht

die

Kosten

für

ein

weiteres

Unikat.

Die

Schreibfläche

ist

verstellbar,

in

den

Armlehnen

verbergen

sich

kleine

Fächer

und wenn man sich anders herum darauf setzt, befindet man sich in einem Sessel. Ein guter Platz zum Denken.

Vielleicht,

so

eine

nicht

ganz

ernst

gemeinte

Vermutung,

hat

Mark

Zuckerberg

sich

Inspirationen

bei

Gleim

geholt,

als

über

die

Komponenten

für

Facebook

nachdachte:

Wir

kennen

die

Profilbilder,

wie

die

Porträts

von

Gleim.

Wir

haben

solche

Bilder

vor

unseren

Augen,

wenn

wir

entweder

eine

persönliche

Nachricht

oder

einen

neuen

Text

schreiben.

Wir

vernetzen

uns

untereinander,

wir

senden

Bilder

und

Informationen,

wir

bilden

neue

Gruppen

und

ein

jeder

versucht,

für

andere

interessant

zu

sein.

So

wie

es

bereits

Gleim

mit

seinen

Mitteln

in

seiner

Zeit

tat.

Damals

wie

heute

geht

es

um

Kommunikation,

um

Darstellung

und

Übermittlung.

Von

einem

wie

Johann

Wilhelm

Ludwig

Gleim

können

wir

zusätzlich

lernen,

mit

all

dem

Gutes

und

Sinnvolles

zu

tun.

Dann

wäre

wieder

ein

kleiner

Teil

unseres

Daseins

ein

wenig

besser,

als

am

Tag zuvor. Ein jeder von uns, jeden neuen Tag, ein klein wenig wie Gleim sein.

Ich bin der RockRentner im Harz

und berichte hier von meinen Wanderungen, zufälligen Begegnungen und Entdeckungen im Harz.

- Gewitter-Tour am Kahleberg

- Flossfahrt auf dem Stausee

- Auf dem Weg zur Plessenburg

- Von Bad Harzburg nach Ilsenburg

- Rundwanderweg Torfhausmoor

- KlippenTour - die Zweite

- Barenberg & Schnarcherklippen

- Scharfensteinklippe am Brocken

- Elversstein und Steinbergkopf

- Im Saneltal zur Mönchsbuche

- Märzbecher & Gegensteine

- Meine Klippen-Tour

- Blauer See in Grün

- Endlich Schnee!

- Hochwasser an der Ilse

- Ilsestein und Paternosterklippe

- Durchs Ilsetal zum Kruzifix

- Sudmerberger Warte Goslar

- Wandern um den Oderteich

- Durchs Ilsetal zur Stempelsbuche

- Aufstieg zum Froschfelsen

- Tagestrip zur Steinernen Renne

- Auf den Rammelsberg gestiegen

- Eckerlochstieg & Ahrensklint

- Aufstieg zur Leistenklippe

- Kapitelsberg bei Tanne

- Begegnungen am Trudenstein

- Eckertalsperre mit Brockensicht

- Wandern zum Volkmarskeller

- Am Steinberg(Turm) von Goslar

- Wildkatzen-Erlebniszentrum Harz

- Teufelsmauer & Mühle bei Warnstedt

- Mittelalterspiele zu Ostern

- Waldgeschichten - die Trilogie

- Schneewandern im Hochharz

- Am Granestausee bei Goslar

- Wandern im herbstlichen Ilsetal

- Wandern zur Achtermannshöhe

- 1. Inselurlaub auf Poel

- 2. Poel: See-Pferde & Drachen

- 3. Poel: Fern-See-Gucker

- 4. Poel: Steilküste & Strandbude

- 5. Poel: Segel am Horizont

- 6. Poel: Pjotr Kschentz & Abschied

- Rabenklippe mit Luchsgehege

- Wilhelmshöhe & Sonnenklippe

- Die Gegensteine der Teufelsmauer

- Krähenhütte und Fuchsklippe

- Im Bodetal zum Bodekessel

- Mohnfeld im Spätling

- Stufenweise zum Gläsernen Mönch

- Dreieckiger Pfahl & Eckersprung

- Im Elendstal & auf Helenenruh

- Miniaturpark Wernigerode

- Ausblick vom Großen Thekenberg

- Wandern zu den Hahnenkleeklippen

- Großvaterfelsen Blankenburg

- Armeleuteberg Wernigerode

- Bärlauch & russische Lieder

- Stapelburg und Jungborn

- Operation Edelstahl

- Kamelfelsen Westerhausen

- Im Spargelhof Klaistow

- Episoden in Nürnberg

- Baumwipfelpfad Bad Harzburg

- Am Anhaltinischen Saalstein

- Preußenturm Bad Suderode

- Spaß im Abenteuerland

- Wohnfass in Seeburg

- Am Hamburger Wappen

- Luisenburg & Schloss Blankengurg

- Königsburg & Trogfurther Brücke

- Verschwitzt an der Wolfswarte

- Auf dem Agnesberg Wernigerode

- Gelbe Rapsfelder am Huy

- Familie Stieglitz

- Querfeldein zum Peterstein

- Auf und Ab zur Jungfernklippe

- Ein anderer Valentinstag

- Schloss Wernigerode im Winter

- Blauer See im Schnee

- Borkum an der Nordsee

- Pippi Langstrumpf in Thale

- Ton am Dom 2019

- Ritterspiele auf Burg Regenstein

- Landschaftspark Degenershausen

- 1. Urlaub auf Poel

- 2. Am Schwarzen Busch

- 3. Peter Pjotr Kschentz

- 4. Badestrand & Timmendorf

- 5. Hansestadt Wismar

- 6. Wind & Wellen

- 7. Pilgern auf Poel

- Nahaufnahmen

- Harztour mit Freunden

- Atelier am Stadtrand

- Herbstwanderung

- Entdeckungen am Regenstein

- Rosstrappe im Herbst

- Schraube-Museum Halberstadt

- Brockentest mit Lily

- Ton am Dom 2015

- Cage-Projekt

- Hextentanzplatz

- Sonnenfinsternis 2015

- Rosstrappe per Sessel-Lift

- Lily liebt Schnee

- Turmblasen vom Dom

- Erntedank & Felswohnungen

- Hinterm Zaun